L’histoire du Jade

L’extraordinaire histoire du jade : du « Mémoire d’un Roc » à la poésie des âmes

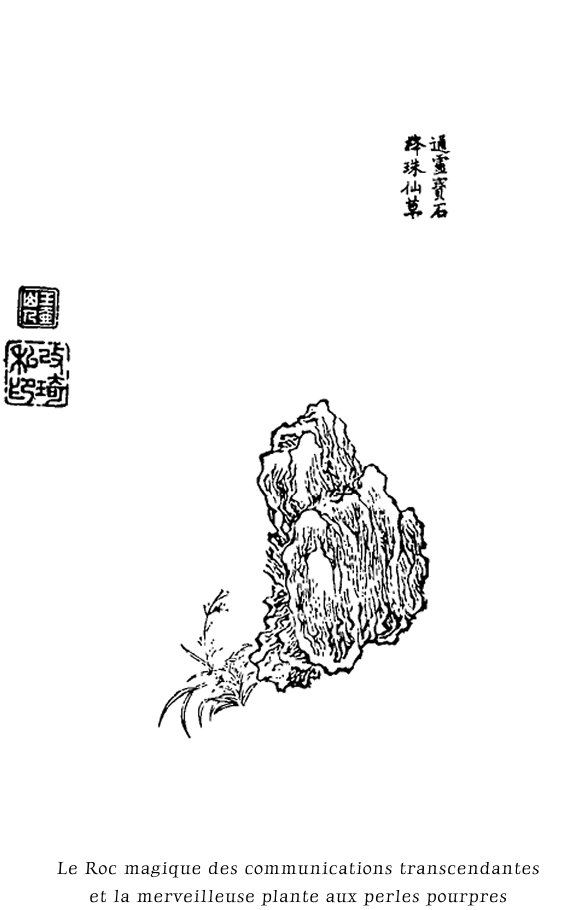

La genèse mythique du Roc

Il était une fois, dans les brumes immémoriales, un roc singulier destiné à réparer la voûte céleste. Mais, jugé superflu parmi les 36 500 autres blocs, il fut délaissé. Ce roc n’était pas une pierre ordinaire : il parlait, voyageait, rêvait. Pourtant, il se sentait inutile et solitaire.

Un jour, un bonze bouddhiste — symbole du renoncement — et un moine taoïste — figure du mystère — vinrent à sa rencontre. Tous deux discernèrent aussitôt l’essence transcendante du roc. Avide de gloire, de luxe et des « richesses et honneurs du monde des poussières rutilantes », le roc supplia de descendre parmi les hommes. Le bonze l’avertit :

« Jamais rien de beau n’existe sans défaut. Tu goûteras aux joies et aux vanités, mais tu devras un jour retrouver ta forme première. »

Alors, par un rituel secret, il transforma le roc en un jade d’une pureté éclatante, poli jusqu’à tenir dans la main. Sur cette pierre précieuse, il grava quelques caractères mystérieux, scellant sa nature exceptionnelle. Puis, emportant le joyau, le bonze et le moine disparurent dans un tourbillon.

Ainsi commença le Mémoire d’un Roc — titre originel du chef-d’œuvre de Cao Xueqin (1710-1763), devenu Le Rêve dans le Pavillon Rouge (Honglou Meng), sommet de la littérature classique chinoise.

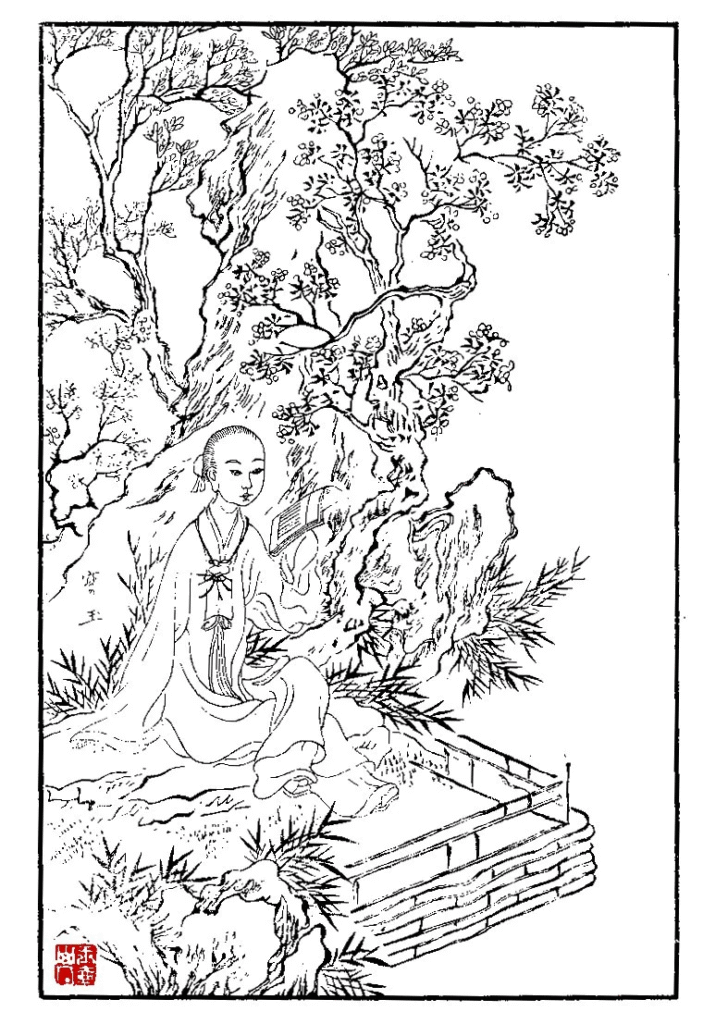

Jia Bao Yu : l’incarnation du jade

Des siècles plus tard, dans une illustre famille aristocratique proche du pouvoir impérial, naquit un enfant. On le nomma Jia Bao Yu (贾宝玉 / 賈寶玉, « Jade précieux Jia »), car il vint au monde avec ce talisman de jade entre les lèvres. Dès lors, le destin du jeune homme fut indissociable de cette pierre céleste.

Bao Yu est décrit comme un adolescent d’une beauté androgyne et délicate : teint clair, peau diaphane, sourcils fins, yeux vifs et rêveurs, lèvres roses comme celles d’une jeune fille. Tout en lui exprime la fusion du yin et du yang, une grâce fragile, une lumière intérieure. Sa minceur élancée, ses gestes empreints d’élégance, révèlent une nature sensible, aussi vulnérable que raffinée. Mais surtout, il porte toujours au cou ce jade surnaturel, talisman de son être profond et présage de son destin.

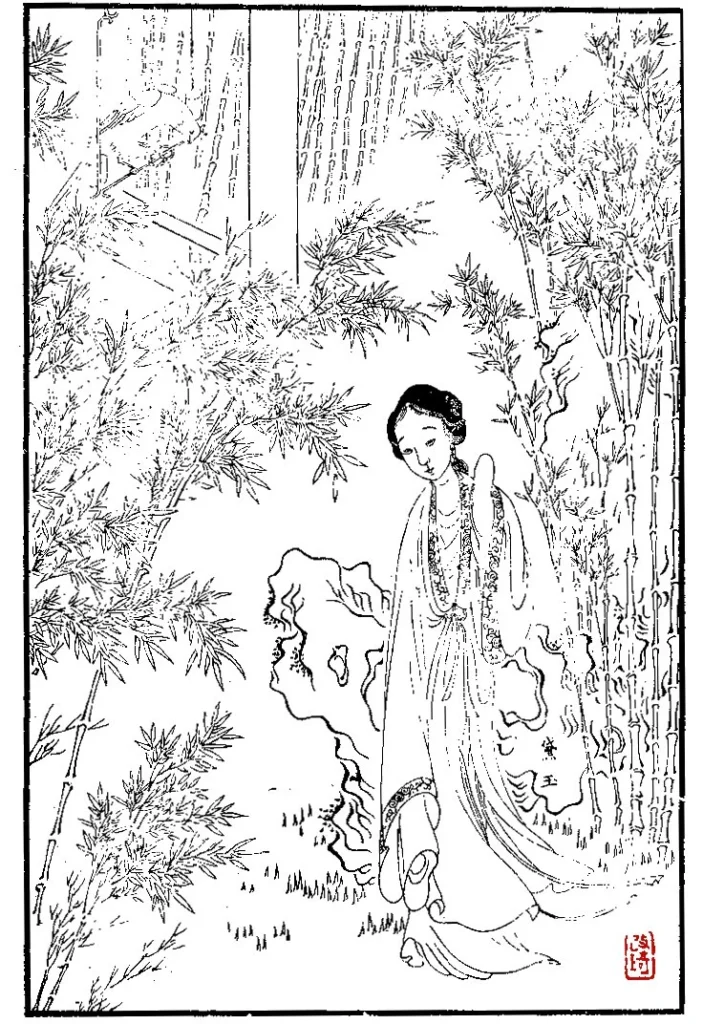

Lin Dai Yu : le jade sombre et fragile

Un jour, à la demeure des Jia, arriva Lin Dai Yu (林黛玉, « Jade sombre Lin »), cousine orpheline de Bao Yu. Sa frêle beauté bouleversait : teint pâle, « blanc comme neige traversée de rose », yeux grands et voilés de mélancolie, sourcils fins « comme une fumée lointaine », lèvres rosées d’une extrême délicatesse.

Son corps gracile semblait menacé par le vent ; sa santé fragile la condamnait à des toux et des larmes. Dai Yu est constamment associée au saule — arbre des pleurs et de la mélancolie, vestige de sa vie antérieure — et ses sanglots répétés deviennent l’expression de ses tourments. Poétesse délicate, elle partage avec Bao Yu une connivence immédiate, une attirance mystérieuse et profonde.

Mais le destin cruel de l’aristocratie impose d’autres choix. Leur union est contrariée, et la mort prématurée de Dai Yu ravage le cœur de Bao Yu, qui s’enferme dans la douleur et la folie.

Dai Yu se consume dans ses larmes. Ces deux adolescents vivent leur tragédie sans éclat de voix, dans un silence minéral.

Le jade : pierre, âme et destin

À travers ce récit, le jade cesse d’être une simple gemme minéralogique. Il devient substance transcendante, animée d’un souffle vital ; symbole d’incorruptibilité et de beauté fragile ; métaphore de l’âme humaine, vouée à briller, mais toujours menacée de se briser.

De même que Bao Yu et Dai Yu incarnent chacun une forme de jade — l’un lumineux et précieux, l’autre sombre et fragile — la pierre devient le miroir de la condition humaine. Sa dureté, son éclat, mais aussi sa vulnérabilité rappellent que tout ce qui est sublime est promis à l’impermanence.

Un ancien proverbe chinois murmure : « L’homme ordinaire aime l’or ; l’homme cultivé aime le jade. »

L’or se thésaurise, mais le jade se contemple. On le caresse comme un poème, on le médite comme une peinture, on l’aime comme on aime une âme.

Une pierre plurimillénaire et universelle

Pierre dure célébrée par d’innombrables civilisations, le jade occupe une place incomparable dans l’histoire de l’humanité. Il est particulièrement associé à la Chine, où il accompagne la culture depuis plus de huit millénaires.

Sous ce nom générique, le jade ne désigne pas une unique gemme, mais un ensemble de pierres composées principalement de silicates. Leurs propriétés physiques et chimiques varient — dureté, translucidité, couleurs. Cette diversité explique la fascination universelle qu’il exerce.

Partout, il fut investi de valeurs spirituelles et culturelles. En Chine comme en Mésoamérique, deux mondes séparés par plus de 10 000 kilomètres, il fut célébré, travaillé et sacralisé. Cette convergence étonnante nourrit encore aujourd’hui l’imaginaire : simple coïncidence ou vestige de contacts oubliés entre civilisations lointaines ?

Le jade en Mésoamérique : la piedra ijada

Les Olmèques, les Mayas et les Aztèques attribuaient au jade une valeur sacrée et médicinale. Taillé en amulettes, en masques ou en offrandes funéraires, il incarnait la puissance des dieux et la continuité de la vie.

Au XVe siècle, les conquistadors le baptisèrent piedra ijada (« pierre des flancs »), car on lui prêtait la vertu de soulager les douleurs rénales. De ce terme dérive notre mot « jade », sans doute influencé par les appellations locales.

Mais les chroniqueurs espagnols, davantage préoccupés par la quête de l’or et de l’argent, laissèrent peu de témoignages sur le rôle spirituel de cette pierre dans les cultures mésoaméricaines. Avec la conquête, ces civilisations disparurent, emportant avec elles une part du sens symbolique du jade.

Le jade et le Yu chinois

En Chine, le jade est connu sous le nom de Yu, terme dont la signification dépasse largement la stricte classification occidentale. Là où les laboratoires modernes restreignent la définition du jade à la néphrite et à la jadéite, la culture chinoise englobe une palette plus large, fondée sur l’usage et la valeur symbolique.

Les premiers artefacts en jade — armes, parures, objets rituels — apparaissent dès la préhistoire, notamment dans le bassin du fleuve Jaune et en particulier dans la province du Henan, berceau de la civilisation chinoise. Très tôt, le jade acquiert une dimension poétique et spirituelle : il incarne beauté, pureté, incorruptibilité et éternité. Certaines légendes le décrivent comme des fragments de la voûte céleste tombés sur terre. Le poli soyeux, fruit d’un patient travail, est interprété à la fois comme révélation esthétique et accomplissement spirituel.

Mentionné dans les textes depuis plus de cinq millénaires, le jade — principalement la néphrite — témoigne d’une continuité culturelle ininterrompue. En 1949, une partie des trésors impériaux fut emportée à Taïwan par Tchang Kaï-chek : ces pièces sont aujourd’hui conservées au Musée national du Palais à Taipei.

La dureté et les catégories du jade

La dureté des pierres se mesure sur l’échelle de Mohs (de 1 à 10, le diamant représentant la valeur maximale). Cette classification demeure la plus pratique, même si d’autres critères — pureté, beauté, qualité du travail — jouent un rôle tout aussi essentiel. Ainsi, un bloc de marbre de Carrare brut (dureté 3-4) n’a pas la même valeur qu’une sculpture façonnée par Michel-Ange : la main de l’artiste transcende la matière.

Pour le jade, on distingue généralement trois grandes catégories, inspirées de la notion chinoise de Yu :

jades de dureté 6 à 7,

jades de dureté 5 à 6,

jades de dureté 4 à 5.

Les grandes variétés de jade

La néphrite (silicate de calcium et magnésium) : premier jade exploité par l’homme, utilisé dès le Néolithique en Chine et par certains peuples précolombiens. Sa dureté (5-7) en fait une pierre résistante, à laquelle on attribuait des vertus médicinales, notamment contre les coliques néphrétiques — d’où son nom. On la trouve en Chine, en Sibérie (Irkoutsk), au Canada (Yukon), en Amérique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Le jade « polaire » du Yukon, rare, blanc translucide, est très recherché ; les néphrites sibériennes jouissent d’une réputation d’excellence.

La jadéite (silicate de sodium et d’aluminium) : moins ancienne dans l’histoire chinoise, elle fut introduite au Yunnan et surtout exploitée en Birmanie à partir du XVIIIᵉ siècle. Ses couleurs vont du vert intense au blanc, en passant par le lavande. Sa dureté est de 7.

Le jade céladon : gris-bleu, dureté 6.

Le jade du Henan : multicolore, dureté 4-6. Exclusif à la province du Henan, près de Luoyang, il offre une palette unique (noir, blanc, rose, vert, jaune dans un même bloc), défiant les sculpteurs.

Le jade de Hsiu (serpentine de Hsiu Yuen) : d’un vert pomme caractéristique, reconnu en Chine comme jade, bien que sa dureté (4) l’exclue des classifications occidentales.

Le jade impérial : appellation honorifique réservée aux pièces d’exception, dignes des collections impériales, par la qualité de la pierre et la finesse de la sculpture.

En Chine, il est courant de nommer les jades par leur origine géographique — Henan, Hsiu Yuen, Yunnan, Birmanie. Cette pratique confère une identité, presque une personnalité, à une matière minérale, comme si elle portait en elle l’âme d’un terroir. Elle permet aux amateurs de comparer les qualités régionales d’une même catégorie de jade.

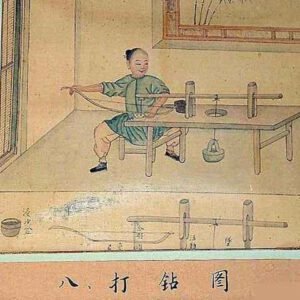

L’art de sculpter le jade

Travailler le jade est un art de patience et d’humilité :

Concevoir : observer la pierre brute, ses fissures, ses veines, ses couleurs, pour choisir un sujet adapté.

Sculpter : dégager les formes, en dialogue constant avec la matière.

Polir : étape ultime, parfois répétée sept fois, qui révèle éclat, douceur et profondeur des teintes.

La dureté du jade impose l’usage d’outils plus durs que lui. Cet effort renforce la valeur symbolique de la matière : chaque sculpture apparaît comme une victoire sur l’inertie du minéral, transfiguré en objet éternel.

La valeur du jade

La valeur du jade tient autant à la rareté et à la beauté de la pierre qu’à l’art de la sculpture. Pierre parmi les plus difficiles à travailler, elle est aussi, en Chine, celle qui a suscité les plus grandes réussites artistiques — chefs-d’œuvre d’une matière divine, capricieuse et pourtant éternelle. C’est pourquoi certaines pièces atteignent aujourd’hui des sommes vertigineuses. Mais leur prix ne reflète pas seulement la rareté de la pierre : il exprime aussi l’héritage d’une civilisation, la beauté d’un geste artistique et la puissance d’un symbole.

Conclusion

À la croisée de la science et du mythe, le jade traverse continents et siècles comme un fil invisible. En Chine comme en Mésoamérique, il fut perçu comme une matière sacrée, un éclat d’éternité. Étudié comme minéral, célébré comme symbole, façonné comme œuvre d’art, il demeure l’une des pierres les plus riches de sens de l’histoire de l’humanité.