Deux tragédies d’adolescents : Shakespeare et Cao Xueqin

I. Une énigme universelle : l’amour face au monde

Deux grandes œuvres, venues de traditions éloignées, posent la même question : pourquoi l’amour absolu ne peut-il s’accomplir dans le monde des hommes ?

- Roméo et Juliette, pièce de théâtre de William Shakespeare (1564-1616).

- Le Rêve dans le pavillon rouge (Honglou Meng), roman de Cao Xueqin (1710-1765), où brillent les figures de Jia Baoyu et Lin Daiyu.

À Vérone, deux adolescents se choisissent malgré une haine familiale ancestrale. Dans une demeure impériale chinoise, le Pavillon Rouge, deux cousins découvrent en eux une dette d’éternité qui les enchaîne à une passion impossible. Séparés par le temps, l’espace et la culture, ces récits interrogent pourtant la même énigme : que devient l’amour idéal lorsqu’il se heurte aux logiques sociales, à la violence ou à la fatalité ?

Comparer ces deux tragédies, c’est redire la beauté de leurs intrigues, en souligner les résonances — amour adolescent, révolte contre l’ordre établi, fragilité des amants, ambiguïté des guides spirituels — puis interroger ce que leurs différences révèlent : deux univers rapprochés par l’amour, mais profondément distingués par leur symbolique.

II. Vérone : la fulgurance tragique de Roméo et Juliette

Une passion immédiate

À Vérone, les Montaigu et les Capulet, des nobles se vouent une haine obscure et héréditaire. Roméo, dix-sept ans, rencontre Juliette, treize ans, lors d’un bal : l’amour naît aussitôt, absolu et irrévocable. Mais la violence familiale s’interpose : Tybalt, cousin de Juliette, tue Mercutio, Roméo venge son ami et tue Tybalt. Le destin tragique est lancé.

Le stratagème du prêtre

Frère Laurent, prêtre, croyant réconcilier les familles, marie secrètement les jeunes gens et imagine un stratagème : Juliette prendra une potion simulant la mort. Mais l’illusion tourne au désastre. Roméo, persuadé qu’elle a succombé, s’empoisonne. À son réveil, Juliette, découvrant Roméo inanimé, se donne la mort.

Le soupçon du sacrilège

Leur double disparition scelle une réconciliation trop tardive, laissant planer le soupçon d’un sacrilège : le prêtre, en voulant imiter le mystère chrétien de la Résurrection, aurait franchi une limite interdite. Ainsi, l’imprudence d’un guide spirituel, trop pressé d’agir, précipite la catastrophe.

III. Demeure impériale : le rêve éteint de Jia Baoyu et Lin Daiyu

Aux origines du mythe et neutralité des moines

Aux lisières du mythe, quand le ciel était encore en chantier, une pierre fut laissée à l’écart, inutile, rongée de regret. À son pied, une plante fragile s’épanouissait, parée de fleurs pourpres. Ému par sa grâce éphémère, le roc l’abreuva d’eau fraîche et pure; la plante, en retour, lui voua une dette d’éternité.

Des siècles passèrent. Un moine et un bonze croisèrent cette pierre animée de conscience, avide de goûter aux passions humaines. Ils la mirent en garde : « L’attachement est souffrance, l’illusion douloureuse. » Rien n’y fit. Devinant déjà la fin tragique, ils ne firent rien pour la détourner de son vœu. Au contraire, par une étrange complaisance, ils laissèrent son rêve s’accomplir et l’y aidèrent même : sous leurs gestes rituels, le roc se mua en un jade étincelant et descendit parmi les hommes, suivie de la plante, décidée à honorer sa dette d’eau.

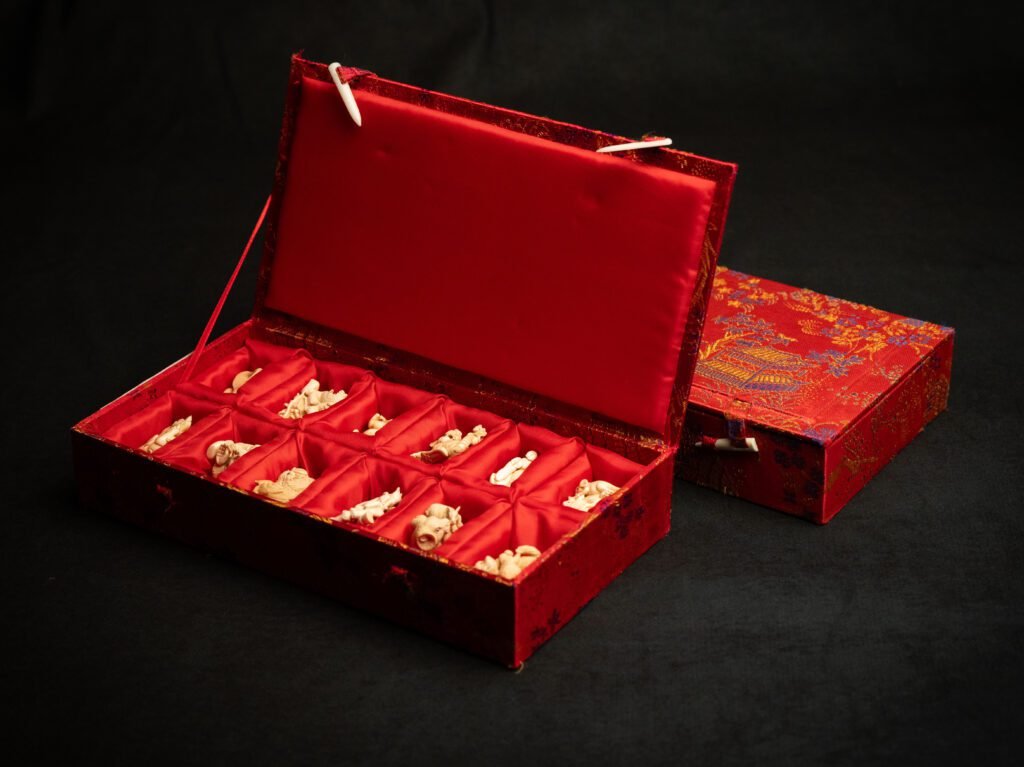

Ainsi naquit Jia Baoyu, « le jade précieux », un enfant singulier venu au monde avec une pierre en bouche. Esprit libre et rêveur, il grandit en marge des rigidités confucéennes, préférant la poésie et la compagnie des jeunes femmes. Un jour entra dans sa vie sa cousine orpheline, Lin Daiyu, beauté mélancolique et frêle, dont le regard semblait voilé de larmes. Dès leur rencontre, Baoyu reconnut en elle une présence familière, comme un écho venu d’un autre monde, une autre vie.

Une passion poétique

Leur amour, fait de confidences et de vers partagés, s’épanouit en secret dans le Jardin des Délices. Mais la famille Jia, soucieuse de son rang, imposa à Baoyu une union raisonnable avec Xue Baochai, jeune femme belle, équilibrée et vertueuse. Apprenant la trahison, Lin Daiyu s’éteignit lentement, consumée par le chagrin, comme si chacune de ses larmes remboursait la dette d’eau immémoriale.

Foudroyé, Baoyu perdit toute joie de vivre. Après le naufrage de sa famille, il renonça à tout, abandonna son jade et s’enfonça dans les brumes de la voie bouddhique, libéré de ses illusions. Ainsi s’acheva le rêve : une passion née sous les cieux, brisée par les hommes, dissoute dans l’impermanence.

IV. Résonances, contrastes et leçons pour aujourd’hui

Ce qui rapproche

- Amour adolescent et absolu – Roméo et Juliette comme Baoyu et Daiyu s’aiment dans la fulgurance de la jeunesse.

- Un amour contre les conventions – Les premiers défient la haine familiale ; les seconds se heurtent au poids des traditions.

- Fragilité et destin tragique – Juliette s’empoisonne ; Daiyu s’éteint de mélancolie.

- Échec des guides spirituels – Frère Laurent, par imprudence, précipite la catastrophe ; le moine et le bonze, par neutralité, laissent se dérouler le drame.

Ce qui distingue

- Nature de l’obstacle – Violence extérieure chez Shakespeare ; contraintes sociales et santé fragile chez Cao Xueqin.

- Style du lien amoureux – Passion charnelle et fulgurante à Vérone ; intimité lente, poétique et spirituelle en Chine.

- Rôle de la mort – Coup de théâtre brutal en Occident ; extinction progressive et voie religieuse dans le Pavillon rouge.

- Dimension symbolique – L’un incarne la puissance universelle de l’amour ; l’autre révèle l’illusion du monde et la vanité des attachements.

Quand l’amour devient une clé de rencontre

Ces deux tragédies révèlent bien plus que des destins amoureux : elles reflètent deux sensibilités culturelles.

- En Occident, l’amour se vit comme une force fulgurante et héroïque : Roméo et Juliette défient le monde, l’individu affirmant sa liberté face à la société.

- En Chine, l’amour se déploie dans la durée, empreint de poésie et de mélancolie : Baoyu et Daiyu se consument en silence, l’harmonie du groupe prévalant sur l’élan individuel.

Ces contrastes éclairent la rencontre des cultures.

- L’Occident valorise la franchise des émotions, l’expression directe, la confrontation ouverte.

- La Chine classique privilégie la retenue, l’allusion, l’équilibre social, parfois au prix du silence et du sacrifice.

Pour le voyageur, qu’il soit chinois en Europe ou occidental en Chine, cette double leçon demeure précieuse.

- L’Occidental découvrira que l’indirection et la pudeur peuvent exprimer autant d’intensité qu’une déclaration enflammée.

- Le visiteur chinois comprendra que la passion directe et la franchise ne sont pas des outrances, mais des preuves de sincérité.

Ainsi, ces tragédies ne sont pas seulement des chefs-d’œuvre littéraires : elles sont des miroirs culturels. L’amour, qu’il se dise dans le cri ou dans le murmure, dans la fulgurance ou dans la mélancolie, exprime toujours la même aspiration universelle : se relier à l’autre.

Une leçon politique et une actualité brûlante

Mais elles offrent aussi une leçon politique : l’imprudence d’un guide spirituel trop pressé comme son inertie silencieuse conduisent à la perte. La neutralité des sages, qui se bornent à prévenir sans intervenir, laisse se dérouler le drame. Leur silence, tout comme l’imprudence du prêtre à Vérone, devient complice du malheur.

Entre l’action précipitée et l’inaction frileuse, la tragédie surgit.

C’est un dilemme qui parle à nos gouvernants d’aujourd’hui :

- Intervenir trop vite, c’est risquer d’aggraver une crise, comme on le voit parfois dans la précipitation de certaines décisions économiques, diplomatiques ou militaires.

- Ne rien faire, c’est laisser croître les fractures sociales, écologiques ou internationales, jusqu’à ce qu’elles emportent tout.

Gouverner, ce n’est pas choisir entre agir ou s’abstenir, mais discerner le moment juste et la mesure adéquate. L’art du pouvoir, comme celui de l’amour, exige la lucidité du temps, la patience de l’écoute et le courage de l’action au bon instant.

Cette exigence trouve un écho direct dans l’actualité : le 24 septembre, le typhon Ragasa a ravagé Taïwan, causant des dégâts considérables. Il serait adéquat que les dirigeants de la Chine continentale proposent une aide sans condition à la population de l’île. Pékin dispose de tous les moyens logistiques, sanitaires et humains pour secourir ses « frères de l’autre côté du détroit ». Un tel geste, posé sans calcul, incarnerait ce que signifie agir « au bon instant » : transformer une épreuve en occasion de rapprochement, et faire de la lucidité et de la générosité un art véritable du gouvernement.